Sommaire :

Voici un petit descriptif des divers switch manageable de niveau 2 ou 3, ce que cela veut dire et qu’est ce que cela donne du coté des fonctionnalités.

1 – Introduction

Les switchs sont des éléments essentiels dans les infrastructures réseaux. C’est par cet appareil que tout nos équipements peuvent communiquer ensemble.

Depuis quelques temps, les configurations, les exigences et les évolutions de nos réseaux ont fait apparaître sur le marché des switchs dit « manageable ».

Ces switch permettent une plus grande flexibilité quant à la gestion du réseau , une configuration beaucoup plus fine en terme de confinement des réseaux et facilite grandement la gestion de la qualité de service (QoS : c’est à dire garantir que certain flux ont priorité sur d’autre et de s’assurer que les ressources nécessaires pour véhiculer ces flux soit réservées et/ou garanties.)

2 – Petit rappel sur les réseaux et les éléments d’interconnexion

Les switchs L2 et L3 (level 2 et level 3) font référence aux couches du modèle OSI.

- Le niveau 1 correspond au physique, la transmission des bit se fait sur un support de propagation (lumière pour la fibre, courant sur cuivre, ou propagation électromagnetique pour les ondes radio) {Coté matériel, on y trouve les hub, les répéteurs optiques, etc}

- Le niveau 2 correspond aux adresses physique (adresse MAC), aux trames réseaux. C’est ici que les données transmises commencent à avoir un sens. Coté matériel, on y trouve les switchs (commutateur), ou les ponts.

À la différence du hub qui répète ‘bêtement’ tout ce qu’il arrive sur un port vers les autres ports, le switch maintient une table de correspondance d’adresse MAC (adresse physique d’une carte réseau par exemple) qu’il voit connecté sur ses ports. Ainsi, à l’arrivée d’une trame, il la dirige directement sur le bon port. - Le niveau 3 correspond au réseau, au routage et protocole. Il s’agit la de paquet et non plus de trame. Coté matériel, on trouvera ici les routeurs ou les commutateur de niveau 3 (Switch L2 + fonctionnalité de routage)}

3 – La notion de VLAN

Un réseau local virtuel, communément appelé VLAN (pour Virtual LAN), est un réseau informatique logique branché sur un ou plusieurs switchs physique relié entre eux. Ils permettent de définir une multitude de réseaux logiques sur une seule infrastructure physique.

Les VLAN sont définis par les standards IEEE 802.1D, 802.1p, 802.1Q et 802.10.

Il existe différent types de VLAN :

Le VLAN par port

«port-based» de niveau 1

Le principe est d’attribuer un VLAN à à chaque port. Chaque port appartenant au même VLAN se retrouve ainsi sur le même segment réseau.

Par exemple sur un switch 24 ports, les ports 1 à 8 sont affecté au VLAN1, les ports 9 a 16 au VLAN2 et les ports 16 à 24 au VLAN3. Ce serait comme si on avait 3 switchs physiques 8 ports séparés. Chaque VLAN possède son propre plan d’adressage IP.

Le VLAN par marquage de trame

VLAN de niveau 1 également

Chaque trame est « taggé » avec le VLAN auquel il appartient.

Il est possible d’associer 1 ou plusieurs VLAN à un port en fonction du type de tag.

Il existe 2 type de « tag » :

- Untagged : Le port est associé qu’à un seul et unique VLAN. C’est à dire que tout équipements raccordés à ce port feront partis du même VLAN.

- Tagged : Les trames qui arrivent et sortent sur le port sont marquées par une en-tête ‘taggé’ 802.1Q dans le champs ethernet. Un port peut être ‘tagged’ sur plusieurs VLAN différents.

Le VLAN par adresse IEEE

VLAN de niveau 2

Il s’agit la d’associer une adresse MAC à un VLAN donné. Du coté sécurité, cette solution est très séduisante, mais elle implique une rigueur afin de maintenir une liste des adresses MAC présentes sur le réseau et leur VLAN correspondant bien à jour.

Par exemple, les adresses des PC de l’entreprise sont recensées et chaque fois qu’un portable reconnu se connecte sur le réseau, il sera automatiquement mis dans le VLAN intranet. Si un PC inconnu se présente et qu’il n’est pas connu, il sera mis dans le VLAN externe avec juste un accès internet et ne pourra pas accéder aux ressources de l’entreprise.

- Le VLAN par protocole ou VLAN de niveau 3 : dans ce type de configuration, on associera un réseau virtuel par type de protocole. Les stations dialoguant en IPX seront dans le même réseau virtuel, celles communiquant en TCP/IP seront dans leur sous-réseau, idem pour celles qui parle en Appletalk, etc, etc

- Le VLAN par sous réseau, aussi de niveau 3 : ce type de VLAN utilise l’adresse IP et le sous-réseaux. Chaque sous-réseaux appartient à un VLAN distinct. Cette configuration est légèrement coûteuse en ressources car chaque data-gramme IP est analysé et décomposé, donc une légère dégradation des performances peut se ressentir.

4 – Et concernant les switchs ?

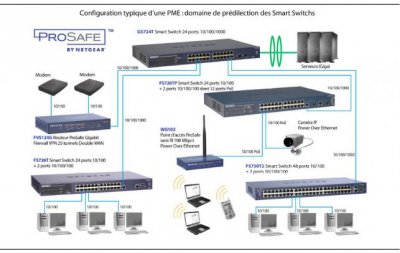

Afin de pouvoir gérer tout ces VLAN, il faut bien évidement des switchs… manageable ! ![]()

Ces fameux swichs sont appelés switchs de niveau 2 (L2 ou level 2) ou de niveau 3 (L3 ou level 3) !

0n comprend également que pour faire communiquer 2 VLAN entre eux, donc 2 plans d’adressages différents, il faut passer par du routage donc du niveau 3 et de préférence filtré sinon.. bon ba ça sert pas à grand chose ![]()

Ainsi, sur des switchs L2 de milieu de gamme, il peut y avoir quelques fonctions L3 basiques (routage statique – dynamique). Par contre sur les vrais switchs L3 pro qui coûte très chère et qui commutent les trames à hautes performances, il y a une vraie fonction de niveau 3, complète avec des fonctions évoluées et performantes tant au niveau de la configuration que du fonctionnement.

Concernant l’analyse des trames, 2 modes de fonctionnement existe :

- le mode ‘cut-throught’ : des microprocesseurs (nommés ASIC pour Application-Specific Integrated Circuit ) étudient les entêtes de trame de façon dédié sur chaque port ce qui permet de commencer l’envoi d’un paquet sur un port de sortie dès le début de la réception du paquet. Par contre, comme le paquet n’est pas analysé dans sa totalité, il n’ya pas de garantie quant à l’intégrité du paquet.

- le mode ‘store and forward’ : la trame est lue complètement en mémoire, puis analysée par un seul et unique processeur central qui l’orientera ensuite vers le port de destination. La différence entre ces 2 modèles est une quantité considérable de puissance de commutation par seconde, et le temps de latence fortement réduit (= le temps de traversée du switch) pour le mode « cut-throught ». Le mode « store and forward » est celui trouvé le plus couramment sur les équipements grand public.

5 – En conclusion

Tout cela pour dire que des switchs, il y en a pléthore sur le marché.

Du niveau 2 ‘grand public’ non manageable, donc gestion de VLAN), du niveau 2 manageable avec QoS ou sans, du niveau 2 avec quelques fonctions ‘niveau 3’ au vrai niveau 3 pro performant des grands réseaux d’opérateurs ou d’entreprises, il y en a pour tout les goûts et tout les budgets ![]()

Article lu 13861 fois

Laisser un commentaire

Vous devez être connecté pour publier un commentaire.